最初から全て盛り込むことは難しいので、少しづつ出来ることを増やしていきましょう。

この記事は少し長くなっていますので定期的に見返していただくことで記事のレベルアップが見込めます。

読者目線であり中立的な立場で書く

ブログの書き方で一番大切なことは、常に「読者目線」を持って中立的な立場で記事を書くことです。自分の言いたいこと、書きたいことを書くのはNG。

GoogleやYahooを使って実際に検索してきた人をイメージして「役に立つ」「ためになる」「おもしろい」と思ってもらえるよう、常に読者を念頭に置いて記事を作成する必要があります。

自分が悩みを解決するためにGoogleを使って検索してみた時を思い出していただくと想像しやすいです。

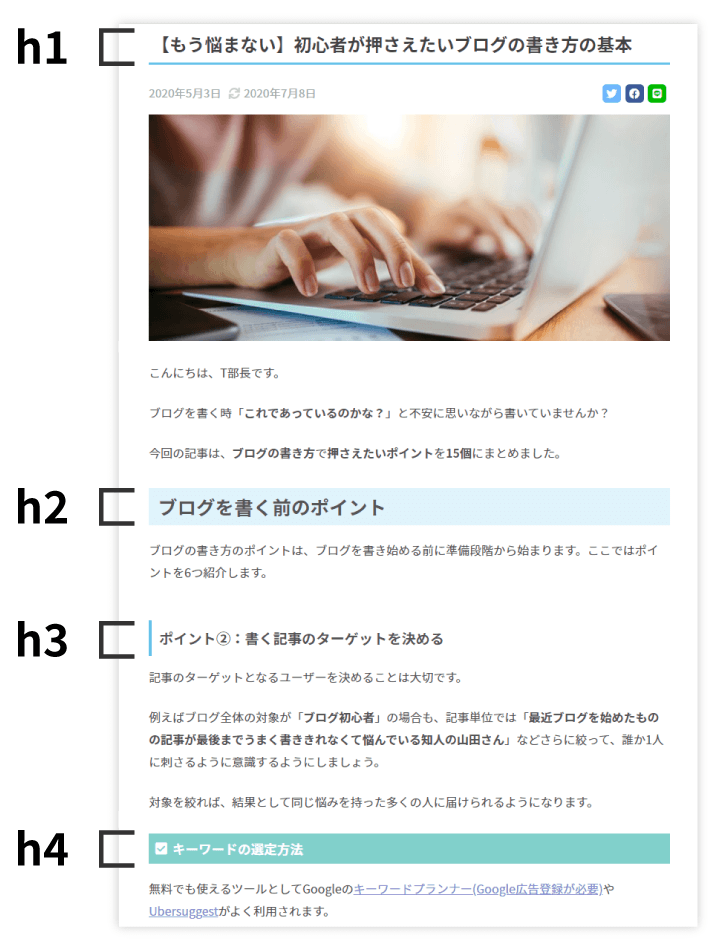

ブログを書く前のポイント6つ

- だれに向けて書くのかを決める

- なにを解決したいかを決める

- ニーズをとらえたキーワードを作る

- キーワードを含めた記事タイトルを作る

- 構成は記事を書く前に決める

- 結論→理由の順番がおすすめ

だれに向けて書くのかを決める

記事を書くときに「だれに」向けて書くかを決めるのは重要です。”ペルソナを決める”とも言われたりします。

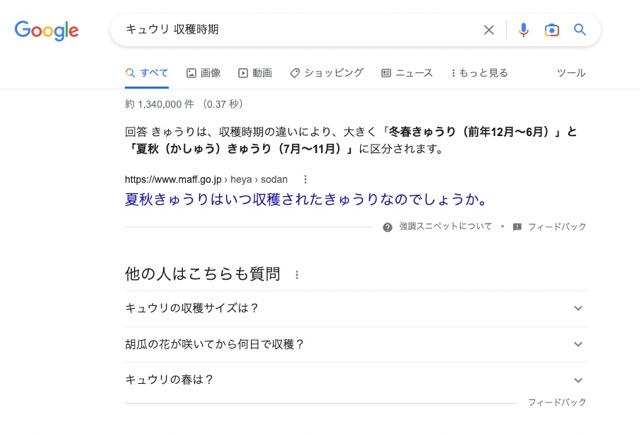

「だれ」を選ぶときは、次の例のように具体的にしましょう。記事のタイトルを「きゅうり 収穫時期」で書く場合を例として紹介します。

- × きゅうりを収穫したい人

- 〇 きゅうりを初めて収穫。大きく育ってきたけどいつ収穫すればいいかわからない。ヘタの切り方は?時間は?できれば収穫した後の保存方法や調理法も分かればいいな。

ネット検索した人が「1回の検索で」何の疑問点もなくキュウリを収穫できる状態に持っていくことができれば良質な記事です。

ダメな記事としては、ネット検索しても疑問が解決せず色々なワードを使って再検索しなくてはならない記事です。それを無くすくらいペルソナ設定できることが最終目的。

問題が解決した後に出てくる悩みも汲み取れると「補足説明」として見出しで使えます。

なにを解決したいかを決める

記事を通じて読者のどのような悩みを解決させるのかを決めることです。その時も「読者目線」は重要。

記事を通じて読者のどのような悩みを解決させるのかを決めることです。その時も「読者目線」は重要。

キュウリの収穫時期を例としてあげると、「自分の知ってる美味しく食べれる収穫時期を教えたい」といった自分目線のアドバイスを書いてしまいます。キーワードを客観視して読者目線で回答すると「キュウリ農家が目安としている収穫時期」を教えてあげるのがベストになります。

キーワードの答えに関しては、誰が書いたか分からない情報よりも専門家の裏付けがある情報が一番好ましいです。

ニーズをとらえた構成を作る

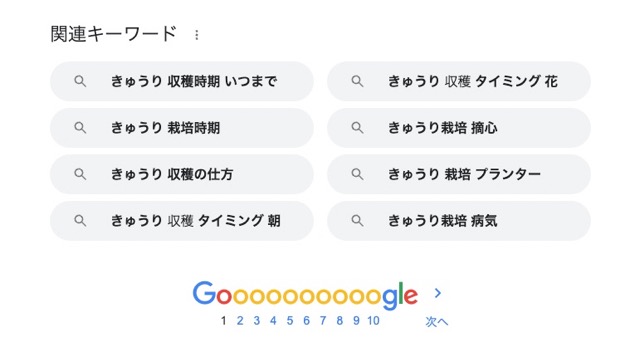

キーワードを検索すると「他の人はこちらも検索」や「関連キーワード」が出現します。

ターゲットが検索する「次の悩み」や「関連する悩み」をGoogleが勝手に読み取っていることになります。関連性の高いものは記事の補足説明や見出しとして作るとよいでしょう。

1記事1キーワードが基本ですが、その次の行動を予測して書いてあげるのも優しさです。

上記の関連キーワードだと「収穫の仕方」「収穫タイミングは朝なのか」「花の開き具合で判断できるのか?」は必要になりそうです。

そのまま見出しとして組み込みましょう。

情報をたくさん詰め込まない

詰め込みすぎず関連するものだけ盛り込むことが大切。記事を作っていると、情報をあれもこれもと詰め込みたくなってしまうことがありますが、あまりおすすめできません。

1万文字で幅広く情報が書かれている記事よりも、1000文字程度のキーワードに対する答えだけが、簡潔に書かれているページの方が評価されることもあります。

記事の目標のために必要な情報かどうかで判断するように心がけましょう。狙っているキーワードと「関連性が薄いけど盛り込みたい」情報は別記事で作成するのが得策です。

キーワードを含めた記事タイトルを作る

選んだキーワードはなんとなく意識するのではなく、しっかりとタイトルと本文に使いましょう。

「きゅうり 収穫時期」の記事ならば”きゅうり”と”収穫時期”のキーワードは入力必須。文章内にも適度に散りばめられるとさらに良いです。

- キーワードはなるべく前後しない

- 2つの文を入れると30文字前後になる

- 28文字以上、32文字以内がベスト

- 検索されたいキーワードを入れる

キーワードが「きゅうり 収穫時期」ならそのままの順番で使用します。

例

◯「きゅうりの収穫時期は?」

×「収穫時期が分からないきゅうりは花の咲いた日が重要?」

タイトルは2文に分けると30文字前後になりやすいので前半を主要キーワード、後半を関連キーワードに分けると書きやすくなります。

例、「きゅうりの収穫時期は?おいしく穫れる時間帯と傷めない収穫方法」

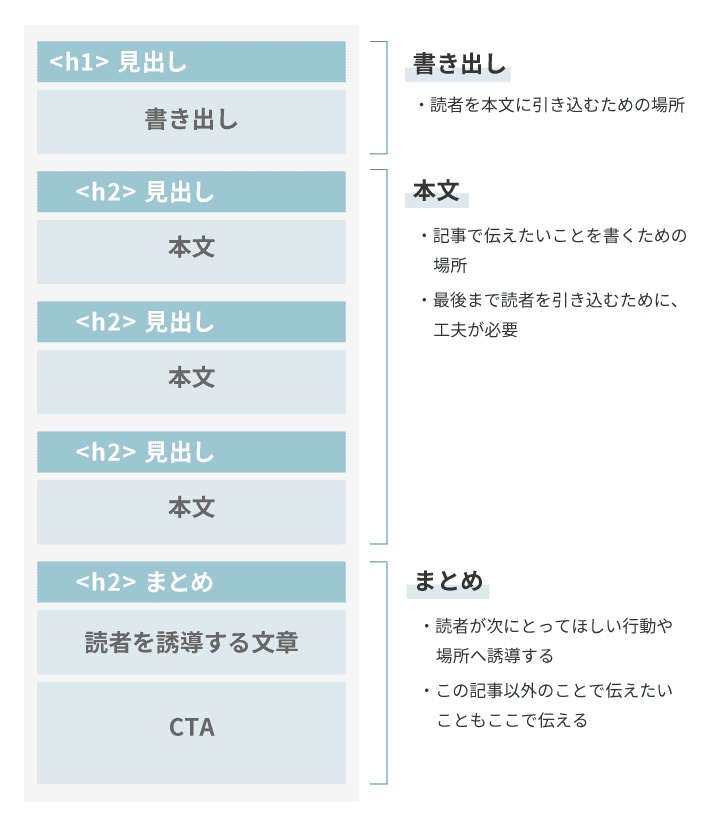

構成は記事を書く前に決める

ブログを書く前に、記事の構成を決めておきましょう。

ブログを書く前に、記事の構成を決めておきましょう。

構成を決めずに書き始めると、伝えたいことがブレてしまったり、本来はその記事には必要のない内容にまで触れてしまったりと、必ず脱線します。

ブログを書く前に構成を作り込んでおくとその分時間を必要としますが、必要な情報を漏れなく伝えられ、スマートな記事に仕上げられます。

ライターが実践している方法

これで最後の清書は文章を組み立てるだけになり、なぐり書きは文章構成などを意識しなくていいので書くスピードは通常よりも速くなります。

ワンステップ増やしても書く時間はそれほど差が出ません。

なぐり書きの時点でほぼ文を埋めるようにします。清書は文の前後を入れ替えたり接続詞をプラスするだけで書き終える状態が望ましいです。

結論→理由の順番がおすすめ

ブログ記事を書くうえでおすすめしたいのが、結論を書いたうえでその理由を説明する構成です。そして具体例を挙げて、最後にまとめを入れればいい感じにまとまります。

本文は「結論→理由→具体例→行動を促すまとめ」という流れで書けるとベストです。意識しすぎてしまうと筆が進まないので「最初に結論」ということだけ意識しましょう。

具体例

きゅうりの収穫時期は開花後7〜10日が収穫の目安です。(結論)

収穫時期を逃すと皮が硬くなり生食には向かなくなるからです。(理由)

水分のないパサついたきゅうりは美味しくないですよね。(具体例)

歯切れの良いジューシーな食感を楽しむためには若いきゅうりを収穫しましょう。(行動)

本文の書き方のポイント

- 一般的なライティングルールを覚える

- 冒頭は最後に書き直す

- 簡潔に書く

- 難しい表現、漢字は使わない

- 本文にもキーワード共起語を含める

- ひらがな、カタカナ、漢字の割合を工夫する

- 文末が同じ表現にならない

- 箇条書きを使う

- 装飾しすぎない

一般的なライティングルールを覚える

ブログの書き方には、一定のライティングルールがあります。ライティングルールを守って記事を書くことで、だれでもプロのような文章を書けるようになります。以下がライティングルールの一例です。

ライティングルールの一例

・ら抜き、い抜き言葉は使わない

×「食べれる」「見れる」「してる」「話してる」

〇「食べられる」「見られる」「している」「話している」

・話し言葉は使わない

×「ちゃんと」「やっぱり」「どっち」

〇「きちんと」「やはり」「どちら」

話し言葉はブログのスタイルによるので大手メディアのライターのお仕事などでは気をつけましょう。当ブログではきにしません。

・一文を長くしすぎない

×「エックスサーバーは国内シェアNo.1、サーバー速度No.1の実績を持つ当社人気ナンバーワンサービスで、高いコストパフォーマンスにより、ウェブ業界において圧倒的支持を得ております。」

〇「エックスサーバーは国内シェアNo.1、サーバー速度NO.1の実績を持つ当社人気ナンバーワンのサービスです。(段落を分ける)

高いコストパフォーマンスにより、ウェブ業界において圧倒的支持を得ております。」

目安としてスマホ画面で3行までとします。

・二重表現に注意

×「頭痛が痛い」「まず最初に」「一番最後」

〇「頭が痛い」「最初に」「最後」

他にもライティングルールはありますが、より詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

冒頭は最後に書きなおす

リード文(記事冒頭の文章)は、読者がタイトルの次に目にするものであり、ブログ記事の中で一番重要な文章です。

リード文のポイント

- 読者の悩みや解決方法を投げかける

- 記事の要約を書く

- キーワードの答えを書く

答えを最後まで引っ張らずに最初のリード文か1つ目の見出しで書きましょう。答えが分かれば読者はイライラせずに本文を読むこともできますし、たとえ離脱されてもSEO的にはOKです。

リード文は最初に書くことが多いのですが、ブログ本文を書き終えてから「読者に対して記事内容が伝わるか」を意識して書きなおすことをおすすめします。

簡潔に書く

これ本当に重要です。「無くても同じ内容が伝わるなら書かない」ことを意識して簡潔に書くように心がけましょう。以下は文章例です。

例、

・このブログの書き方の記事を読めば、ブログの書き方に関する基本的な知識を学べます。

・この記事を読めば、ブログの書き方の基本が学べます。

変更後は短くなりましたが同じ内容が伝わるのがわかります。同じ内容なら短い方が良いというのは読者目線でもあります。

むずかしい表現はできるだけ使わない

あなたにとって当たり前の言葉は、読者にとっては当たり前ではありません。

ブログを書くときに、基本的にはなるべく難しい表現や言葉、専門用語などを使わないように気をつけましょう。

見出し、本文にもキーワード、共起語を使う

キーワードは、見出し(h1~h2)に入っていればOKです。本文は自ずと使用される頻度が高くなるので、文を見返した時に少ないと感じたら足しましょう。

見出しごとに「文の答え」を書けると良い形になります。

例、

「収穫時期は花が咲いてから1週間」

「長さは15cmが最適」

「収穫時間は朝か夕方」

上記のような見出しを書いてからその理由を本文に付け足していきましょう。

見出しにキーワードを入れることはSEOの基本ですが、ムリにいれすぎて読者がわかりづらい表現になってしまうと本末転倒。h3やh4にはキーワード使わなくても順位は上がるので良しとします。

共起語とは「関連性の高い言葉」「一緒に使われることが多い言葉」を言います。本文の共起語に関しては余裕があったら意識して盛り込むとSEOとしてもプラスです。

ひらがな・カタカナ・漢字の割合を工夫する

ブログを書くときには、ひらがな・カタカナ・漢字の割合を工夫しましょう。

例、

今夜午後七時からの放送番組は、運動選手たちが自身の身体能力を競い合い、高得点を目指す内容です。

今夜午後7時からの放送番組は、スポーツ選手たちが自身のパフォーマンスを競い合い、高得点を目指す内容です。

カタカナや数字が増えただけで、読みやすくなります。読者にストレスなく読んでもらうためにも、以下のポイントを参考にひらがな・カタカナ・漢字の割合を意識しましょう。

- 漢字は4文字、多くても5文字以上を連続して使わない

- ひらがなだけの文章にしない

- カタカナを少し入れてみる

ペンで書けない漢字はひらがなかカタカナにすると、読みやすくなりますよ!

ひらがな7割、漢字2割、カタカナ1割(または、ひらがな7割、漢字3割)が黄金比と言われており、Webの記事だけではなく書籍や新聞でもこの割合が意識されています。

語尾を「です/ます」調で統一する

記事を読んでいて違和感がある場合、原因として多いのが、語尾が統一されていないケースです。

以下は文章例です。

- 「です・ます」調:この記事は初心者向けですが、中級者も活用できる内容です。

- 「だ・である」調:この記事は初心者向けだが、中級者も活用できる内容である。

- 混同している場合:この記事は初心者向けだが、中級者も活用できる内容です。

混同している場合は違和感を覚えたのではないでしょうか。個人ブログでは特に理由がなければソフトで丁寧な印象になる「です/ます」調で統一することをおすすめします。

同じ文末にならない

「です」「でしょう」「ます」「名詞で終わる」など文末を同じものにならないように使い分けましょう。

文章を工夫すると読みやすくなり、テンポ良く読める文章が完成します。

箇条書きを使う

ブログを書くとき、できるだけ箇条書きを使うと情報がまとまりやすくなります。こちらも箇条書きあり、なしのパターンで見てみましょう。

例、

ブログを始めるのに必要なものはサーバー、ドメイン、テーマです。これらを使ってブログを開設します。

ブログを始めるのに必要なもの

- サーバー

- ドメイン

- テーマ

必要なものや覚えておくべきポイントなどが「3つ以上」ある場合は、箇条書きにしてみると文章が見やすくなります。

装飾は使いすぎない

WordPressテーマやブログによって、さまざまな装飾があります。初心者のうちは装飾をいろいろ使いがちになりますが、必要最小限で問題ありません。

使う装飾

- 太字

- 蛍光ペン(赤)

- 蛍光赤ペン(赤)+太字

スマホの1つの画面に2つ程度の装飾に抑えましょう。

ブログ本文を書き終えた後にやること

書き終えた後にやることは時間をおいて記事を読み返すことです。

一晩寝かして読み返す

記事をアップする前、アップ後にいち読者としてスマホで記事を読んでみてください。気になる点がたくさん出てくると思います。

気になった点を最後に修正して更新しましょう。色々書いてきましたが全部盛り込むのは経験値が必要になりますので重要なポイントだけおさえておけばOKです。

記事の添削をしてフィードバックしますので徐々にレベルアップしていきましょう。